En el libro de memorias Los buscadores de oro Augusto Monterroso, escritor guatemalteco nacido en Tegucigalpa y exiliado en México, da unas pinceladas de sus orígenes y fabula sobre su afición literaria consolidada por el efecto de su familia, como suele ocurrir para bien o para mal. Su padre era un editor fracasado que vivió la bohemia a su manera. Se rodeó de escritores, artistas, editores, burgueses y enemigos de la burguesía, en su mayoría alcohólicos, perseguidos por la mala suerte y el hambre. Todos ellos fieles al arte por encima de todas las cosas.

En el libro Monterroso habla de Henri Murger, quien a mitad del siglo XIX empezó a publicar sus Scènes de la vie Boheme en la revista literaria Le Corsaire-Satan. Murger conocía muy bien las escenas que describía porque pertenecía al grupo de “los bebedores de agua”, artistas pobres del Barrio Latino de París, conocido por los excesos a los que se entregaban sus vecinos bohemios. Eran una cuadrilla de literatos marginales y camaradas de correrías que se encontraban en las redacciones de revistas y periódicos para charlar y matar el tiempo. Existía una suerte de solidaridad en torno a la prensa donde se intercambiaban ideas políticas, estéticas o mundanas. Le Corsaire-Satan era un salón de conversación y de crítica. Allí encontraban reconocimiento entre sí quienes no lo tenían fuera del círculo. Murger escribió que “la bohemia hablaba entre ella un lenguaje particular que he tomado prestado a los parloteos de los talleres, a la jerga de los bastidores y a las discusiones de las salas de redacción”. Su amigo Charles Baudelaire colaboró con algunos artículos primerizos en aquella revista de escándalo. Eran reseñas de estrenos teatrales, noticias literarias, críticas de arte, poemas y, en general, artículos de sátira social llenos de excentricidad y dirigidos a la micro comunidad letrada de sus amigos. Escribían para ellos, no para el lector común. Baudelaire publicaba alegremente ensayos humorísticos llenos de sarcasmo contra académicos y dramaturgos bien posicionados. Criticaba a sus contemporáneos (Allan Poe entre ellos) y se burlaban de otros escritores, sin piedad. Mientras tanto escribió Las flores del mal, libro que le llevó diecisiete años de correcciones escrupulosas, y que publicó en la prensa de manera dispersa a modo de pequeños poemas. Era un reflejo de su vida desordenada, de un gasto excesivo de tiempo, de cómo creaba sin método, sin disciplina. Un libro plagado de flores malsanas, de vicios, de placeres efímeros, éxtasis, llantos, maldiciones y soledad, en el que saltan a la vista sus valores asociados: libertad, inspiración, desinterés económico. La idea del genio sobrevuela toda la creación de este vagabundo marginal, para quien el vino era la medicina reparadora.

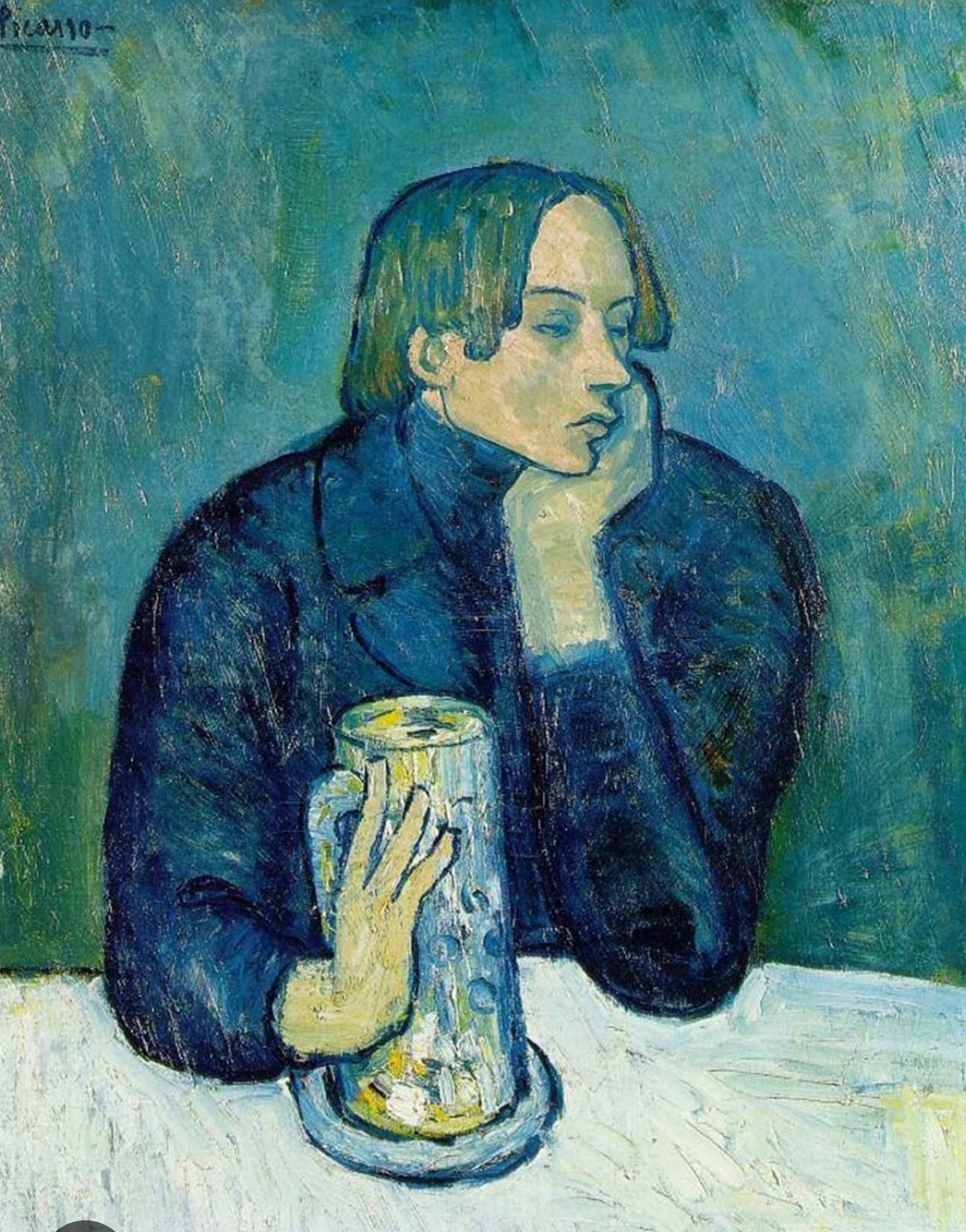

La actividad literaria se complementaba con la vida en los cafés, naturalmente, lugares por donde desfilaban los dandis de París y en donde era imprescindible dejarse ver. Café Voltaire, café Tabourey y café Momus donde se reunía la banda de Murger, escenarios consagrados a la miseria de poetas y pintores. Porque los bohemios de Murger eran todos pobres, jóvenes y artistas consagrados a la poesía con miseria y orgullo. Murger cuenta en su libro que vivían en una tristeza bonachona, resignada, gloriosa, que llora y ríe al mismo tiempo ante las adversidades. Sus ilusiones eran las mismas de todos los artistas en el Barrio Latino, es decir, amores, anhelos, entusiasmos desinteresados y sobre todo pasión por el arte. La poesía no desaparecería nunca en esta vida del infortunio (“vanidad del infortunio” según Baudelaire) que llevó a crear el mito de la pobreza, la desdicha y la incomprensión, es decir, una vida desquiciada, desordenada y sin futuro que siempre preferían a la otra vida reglada, adulta y responsable. Era una decisión propia adoptada por muchos de los artistas de la época, aún sabiendo que estaban destinados a las sombras o sordidez de la bohemia. Eran conscientes, con plena certeza, de que los lectores los detestaban porque estaban centrados en obtener información y entretenimiento más que en saborear los aromas del arte puro. Parece que esta circunstancia no cambia con el paso del tiempo.

Enrique Gómez Tible, conocido como Enrique Gómez Carrillo, vino desde Guatemala a Europa, hacia 1891, a estudiar. O eso decía. Conoció bien el mundo bohemio y así lo relata en La vida parisiense, que reconstruye el alma artística de los modernistas latinoamericanos en París, junto a su amigo Rubén Darío. Gómez Carrillo describe en su crónica a Verlaine como un alma sencilla que vivía en el hotel Lisboa, rue Vaugirard, cerca de su casa, y cuando a las cinco de la madrugada llamaban a la puerta del escritor guatemalteco sabía que era para acompañar al poeta simbolista a dar un paseo hasta el café más cercano. En estos escenarios noctámbulos y alcoholizados, de destrucción, de amantes y de angustias vitales, otro de los protagonistas para quien Baudelaire era el rey de los poetas, un verdadero dios, era el adolescente Arthur Rimbaud. El joven poeta huía de su familia, de la moral burguesa y de las buenas costumbres. “Estoy maldito”, “yo creo en el infierno, entonces estoy en él”, “estoy en lo profundo del abismo y no sé ya rezar” leemos en Una temporada en el infierno. Verlaine admiraba su carácter y su genio. Ambos iniciaron una relación de bebedores callejeros e irreverentes que hacían versos tristes con sus propias personas y que se mantenían a flote solo por medio de la pureza de su poesía. En una de estas noches de desolación, Verlaine le disparó un tiro a Rimbaud en una mano, por lo que fue encarcelado dos años, pero esta situación extrema no impidió que siguieran creando una realidad superior, arrogantemente exquisita y sublime.

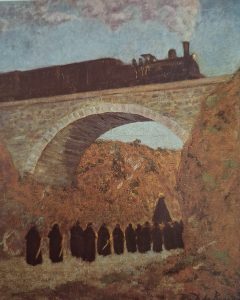

Gómez Carrillo afirma que hacia 1898 los bohemios ya no existían. Según su visión, la bohemia era propia de la época romántica, de los años de Gautier, Gerard de Nerval (La bohème galante, 1835) y Murger, esos años en que a los artistas se los distinguía por los chapeos de ala ancha, las pipas en la boca y las melenas. Ahora, explica Gómez Carrillo, visten zapatos de charol y guantes blancos. A Rubén Darío le molestaba que lo llamasen bohemio, mientras que a Joaquín Dicenta esa denominación lo llenaba de orgullo, así de contradictorios eran. Los cronistas de café cuentan que los artistas siguieron dándole la espalda al mercantilismo, al egoísmo y al positivismo como habían hecho siempre. Idealistas. Soñadores. Ángeles caídos. Rubén Darío tuvo que escribir en París su Autobiografía (1912) en menos de un mes porque necesitaba el dinero para sobrevivir y cuenta anécdotas de bohemios pobres como Alejandro Sawa a quien conoció gracias a Gómez Carrillo. Darío hizo el prólogo de Iluminaciones en la sombra de Sawa, que “hablaba en libro” y despreciaba a la gloria calificándola de “ventosidades de un dios jocoso y flatulento”. Cuando en 1924 Valle Inclán colocaba a Sawa de protagonista en Luces de Bohemia con el nombre de Max Estrella, ya nos daba una idea de cómo era la vida del escritor fracasado, enfermo, hambriento y auténtico “mendigo de azul”, ajustándose a la declaración de Mallarmè. La bohemia no era una etapa de rebeldía juvenil, sino un camino de miseria sin salida. En España se imitaba el modelo parisino, en un Madrid brillante y harapiento de cafés y tugurios.

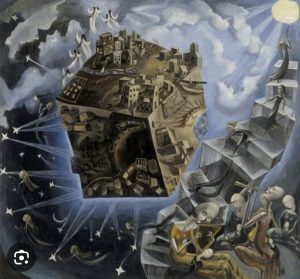

Roberto Bolaño llamaba “nuestro Virgilio” a Gómez Carrillo, turista, literato, observador perplejo que no sólo conoció el simbolismo de vida corta y agitada, sino que fue testigo de cómo los poetas indagaron en la búsqueda de una poesía nueva, el arte por el arte. Ese arte puro también lo persigue el alter ego de Bolaño, el detective salvaje Arturo Belano; es la poesía de los no poetas para que la lean los no lectores. Supone la abolición de la literatura, pero implica el estilo de vida bohemio como el que lleva el grupo de autodidactas chilenos en Estrella distante, poetas siempre miserables entre el manicomio y la desesperación. Sonroja comparar a algunas estrellas de rock que se autodenominan hoy en día “sus satánicas majestades”, entregados a la devoción de su personalidad, complacientes con la fama y el dinero, un título auto infligido que queda corto e inauténtico al lado delos soñadores mendicantes bohemios malditos en combate espiritual consigo mismos. Ellos, que sí retaban al infierno.